金栢霆,浙江南方中辰律师事务所合伙人律师,致力于金融机构法律服务、金融产品法律风险防范以及各类刑事法律服务。

虚假破产罪系在2006年《破产法》修订后,通过《刑法修正案(六)》增加的罪名,目的在于惩治“假破产真逃债”的违法行为。法条全文为:“公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转移、处分财产,实施虚假破产,严重损害债权人或者其他人利益的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。”

尽管虚假破产入刑已逾十年之久,但司法实践中直接以虚假破产罪指控(因证据不足不予认定)的至今只有一起。根据(2015)锡刑二终字第00178号刑事裁定书叙明,公诉机关指控被告人朱某某明知公司资不抵债,面临破产,仍以虚假调解、制作虚假欠薪清单等方式虚增债务,实施虚假破产,涉及金额达893万余元,但经原审法院审理查明公诉机关指控朱某某虚增债务的行为,不足以造成资不抵债的假象,且尚未实际造成债权人和其他人利益的严重损害,故上述指控均不能成立。

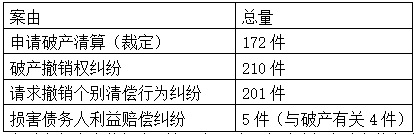

但是结合虚假破产罪客观方面的三要素,笔者分别以“申请破产清算”、“破产撤销权纠纷”、“请求撤销个别清偿行为纠纷”、“损害债务人利益赔偿纠纷”作为案由,通过中国裁判文书网检索所有一审民事判决(裁定),结果如下:

可见,在破产程序中债权人、管理人通过民事诉讼程序追究债务人、其他债权人相关责任的案件大量存在。

造成以上泾渭分明的现状,主要是由于虚假破产罪对非法处置行为和虚假破产状态两者之间的关系并未作出十分明确的表述,直观的推论是:破产状态的出现是公司企业实施非法处置行为的结果,即公司、企业本无破产原因,由于非法处置行为的实施,导致公司、企业出现不能清偿到期债务的破产原因。根据这一推论,则虚假破产罪犯罪构成中,要求非法处置行为与破产状态的出现之间存在因果关系,这种直接的推论尽管具有合理性,但会导致实践中的难题。

笔者通过一起破产程序中“损害债务人利益赔偿纠纷”案件,比较分析同一行为在适用不同法律关系时可能产生的不同后果,进而对破产程序中债务人或涉虚假破产刑事责任作出评价。

案号:(2013)温龙开商初字第316号

案件类型:民事判决

原告:温州奥昌合成革有限公司

诉讼代表人:温州奥昌合成革有限公司管理人

被告:张洪杰、郑玉平、张洪迪

案由:损害债务人利益赔偿纠纷

法院查明:温州奥昌合成革有限公司自2007年6月21日起变更为港资独资企业,股东为香港联合和科技控股有限公司,被告张洪杰为法定代表人。

2012年9月19日,温州奥昌合成革有限公司以公司资产不足以清偿全部债务但仍有拯救生机为由,向法院申请重整,2012年9月26日法院作出(2012)温龙破(预)字第2号民事裁定书,依法裁定奥昌公司重整,2012年10月10日法院作出(2012)温龙破字第2-1号决定书,指定浙江天经律师事务所担任奥昌公司管理人,2013年5月20日法院作出(2012)温龙破字第2-1号民事裁定书,终止奥昌公司重整程序,宣告奥昌公司破产。经审计发现,奥昌公司于2012年6月20日至2012年9月2日归还丁建国借款金额合计3318910元。

另查明:1.丁建国的上述借款系由被告张洪迪介绍;2.被告郑玉平原先以“出资”名义投入公司的款项现已以债权形式向奥昌公司管理人申报债权,被告张洪迪未申报;3.本院根据被告张洪杰于2013年9月24日所做的询问笔录(该询问笔录中张洪杰称丁建国是福建晋江人,男性,其余不知),通过公安人口信息查询了福建省晋江市30-50岁之间叫“丁建国”的人,经被告张洪迪辨认照片,没有一人是本案的“丁建国”。

法院认为,由丁建国出具的《领款凭证》可见,上面已注明系“收回借款”,丁建国作为个别债权人,构成个别清偿,由于《领款凭证》形成于2012年6月20日至9月2日,而奥昌公司已于2012年9月26日进入重整程序,故个别清偿行为确系发生在破产申请受理前六个月内,而且根据奥昌公司出具的资产负债表,截至2012年6月10日该公司已经资不抵债,明显缺乏清偿能力,此时发生债务个别清偿,将破坏破产债权平等原则,损害其他债权人利益,并不能使债务人财产受益,因此,奥昌公司对丁建国的清偿属于《中华人民共和国企业破产法》第三十二条规定的个别清偿行为。最终,法院依据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定(二)》第十八条规定:“管理人代表债务人依据企业破产法第一百二十八条的规定,以债务人的法定代表人和其他直接责任人员对所涉债务人财产的相关行为存在故意或者重大过失,造成债务人财产损失为由提起诉讼,主张上述责任人员承担相应赔偿责任的,人民法院应予支持。”判决被告人对债务人个别清偿行为造成债权人损失承担连带清偿责任。

本案中,原告系管理人为维护债权人利益,通过查明债务人向“丁建国”清偿行为系破产法规定的个别清偿行为后,因债务人的法定代表人张洪杰无法证明该“丁建国”的真实身份,故认为张洪杰等人实施的该行为系“债务人的法定代表人和其他直接责任人员对所涉债务人财产的相关行为存在故意或者重大过失,造成债务人财产损失”,要求相关人员承担赔偿责任。

但是作为破产债权人,根据现有判决书叙明的事实,或存在另一种权利救济途径——通过控告债务人温州奥昌合成革有限公司存在虚假破产行为追究债务人及其法定代表人、直接责任人的刑事责任。

根据查明的事实,以张洪杰无法证明“丁建国”个人身份信息且其在破产临界期内以公司名义向丁建国个别清偿的行为可以推定其主观上具有欺诈的故意,客观上存在转移资产的行为并且向法院申请了破产重整,则应当构成虚假破产罪。

债权人在两种程序中权利救济的路径分别为:

申报债权——管理人提起损害债务人利益赔偿纠纷之诉——判决法定代表人及其他责任人赔偿责任——民事执行程序

刑事控告——刑事立案——提起公诉——判决(追缴被转移财产)

可见,在被执行人涉及多起民事执行案件,轮候查封或者需要参与分配情况下,刑事控告较之民事追偿更为便捷有效。但是,因债权人或其他利益相关人一般情况下较难全面了解债务人实际资金使用情况,除非已掌握明确的客观证据或者提供相关证据线索,否则对债务人以虚假破产进行刑事控告恐难受理。