杨凯程,浙江南方中辰律师事务所实习律师。毕业于浙江大学光华法学院。

根据《劳动合同法》第四十六条规定,大多数情况下用人单位与劳动者解除劳动合同时,都应当向劳动者支付经济补偿。但是实际生活中,许多劳动者与用人单位之间达成支付经济补偿金的共识时,却对经济补偿金的具体数额产生了争议。为了减少此类纠纷的产生,本文就经济补偿金的计算时经常出现的一些争议进行讨论。

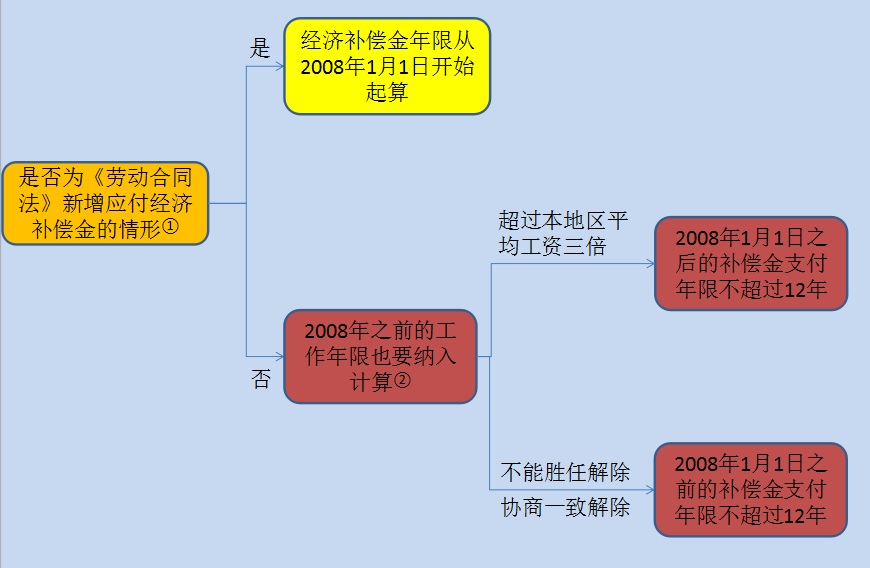

一、经济补偿金的支付年限

关于经济补偿金的支付年限,《劳动合同法》第四十七条已有明确规定,一般情况下经济补偿金的支付年限不存在争议,只有在劳动者的月工资高于本地区月平均工资三倍时经济补偿金才存在12年的年限。

不过一旦劳动合同跨越了2008年1月1日,由于新旧法律在相关问题上规定不一致,经济补偿金年限的计算就较为复杂了。在需要支付补偿金的前提下,具体情况为:

注①:《劳动合同法》新增的需要支付经济补偿金的情形:

(1)用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险;

(2)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;

(3)用人单位以欺诈、胁迫的手段或者趁人之危,使劳动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

(4)用人单位在劳动合同中免除自己的法定职责、排除劳动者权利的;

(5)用人单位违反法律、行政法规强制性规定的;

(6)用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的;

(7)劳动合同届满时单位解雇性终止合同

(8)用人单位主体资格消灭

注②:2008年1月1日之前的计算基准一律为本人平均工资,2008年1月1日之后如果本人平均工资超过三倍本地区平均工资,则计算基准为本地区平均工资三倍。

二、对经济补偿金计算基数的争议

《劳动合同法实施条例》第二十七条规定:劳动合同法第四十七条规定的经济补偿的月工资按照劳动者应得工资计算,包括计时工资或者计件工资以及奖金、津贴和补贴等货币性收入。劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资低于当地最低工资标准的,按照当地最低工资标准计算。劳动者工作不满12个月的,按照实际工作的月数计算平均工资。

此条规定的表述导致在计算经济补偿金基数时,对加班费是否算入前十二个月的平均工资出现了争议。

一种观点认为《劳动合同法实施条例》第二十七条中未将货币性收入列举完毕,在计算时还应参照国家统计局《关于工资组成部分的规定》第四条将加班工资纳入经济补偿金计算基数。

另外一种观点则认为《劳动合同法实施条例》第二十七条中的“等”表示列举结束后的煞尾,加班工资不应纳入经济补偿金计算基数。

笔者赞同第二种观点,原因如下:

1.经济补偿从性质上看系用人单位与劳动者解除或终止劳动关系后,为弥补劳动者损失或基于用人单位所承担的社会责任而给予劳动者的补偿,故经济补偿金应以劳动者的正常工作时间工资为计算基数。而加班工资系劳动者提供额外劳动所得,不属于正常工作时间内的劳动报酬。

2.《关于工资组成部分的规定》是由国务院批准1990年1月1日国家统计局令第一号发布,发布的时间远早于《劳动合同法实施条例》,在《劳动合同法实施条例》起草时理当参考过此文件,但是《劳动合同法实施条例》中未将加班工资如此重要的部分列举出来,因此我认为第二种观点对第二十七条语法的理解更为准确。

目前司法实践中已有将加班工资排除在经济补偿之外的相关文件及判例,如上海市高院在《上海高院民事法律适用问答》(2013年第1期)中明确在计算经济补偿金计算基数时不应将加班工资包括在内,但如有证据证明用人单位恶意将本应计入正常工作时间工资的项目计入加班工资,以达到减少正常工作时间工资和经济补偿金计算标准的,则应将该部分“加班工资”计入经济补偿金的计算基数。此外,我们浙江省内也有类似判例,如2015年温州市鹿城区法院在审理一起经济补偿金纠纷案件时最终判决加班工资不算入经济补偿金计算基数。